初版:2025年2月20日

単行本発行:1988年6月 河出書房新社

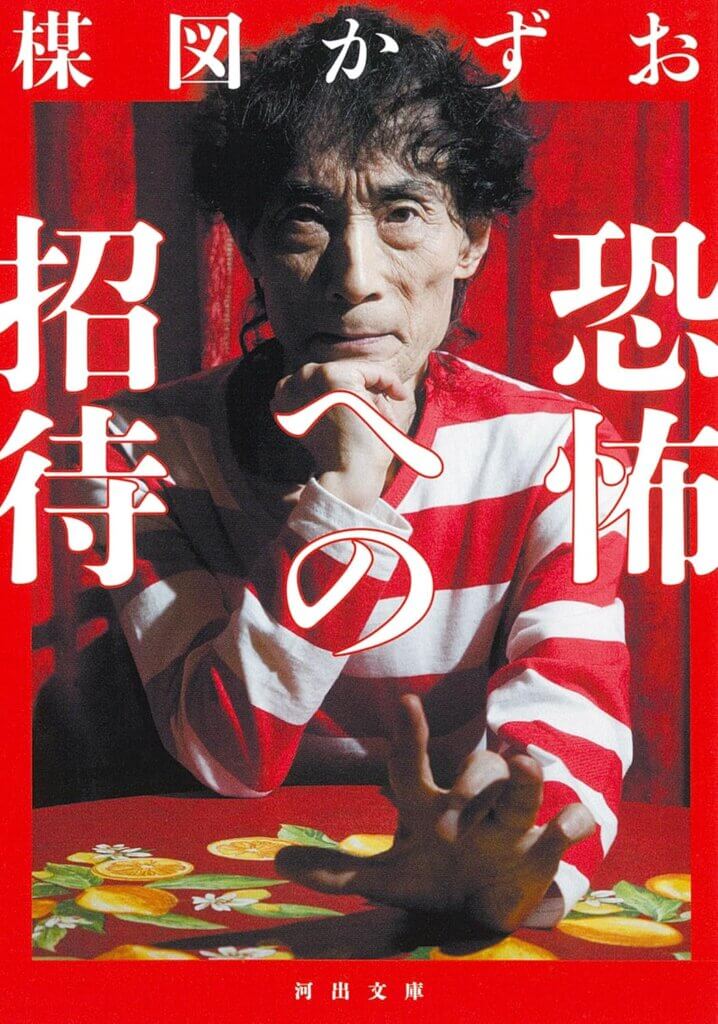

恐怖漫画(帯に書かれた「ホラー漫画」という呼称はピンとこない)の第一人者だった楳図かずおが、創作の原点となった原体験、恐怖という概念について語り降ろした自伝的証言集。

初期の代表作『おろち』や『猫目小僧』の創作ノート、70代で描いた実験的短編『Rojin』なども収録されており、僕のようにオンタイムで楳図作品を読んでいたファンにとっては、大変興味深い内容となっている。

楳図自身は、自分の作品に出てくる火の玉も幽霊も妖怪もUFOも見たことがない。

彼が考える恐怖の源泉は、ふつうの人間が子供のころに薄気味悪いと感じる動物、例えば猫、クモ、ヘビ、さらにそれらが潜んでいそうな山や暗闇だった。

そうした外的要因が引き起こす生理的反応としての恐怖から、人間が変化すること、それも自ら望んでいないうちに無理矢理変化させられてしまうことを恐れる心理的恐怖へ、楳図の思考は向かう。

僕がオンタイムで読んだ短編集『怪』『恐怖』『おろち』などには、この心理的恐怖を描いた傑作が多く、トラウマにもなっていて、今でも具体的内容を思い出せるほど。

この心理的恐怖を究極まで突き詰め、スケールアップしたのが、年老いた元女優の母親が、自分の若い娘と脳を入れ替え、肉体を乗っ取ろうとする『洗礼』だ。

脳の移植手術など現実にはできるわけがないから、どのようなオチが突くのかと思いながら読み進めるうち、予想だにしないクライマックスを迎えて、改めて人間心理の複雑さ、奥深さについて考えさせられた。

楳図はまた『アゲイン』や『まことちゃん』のようなギャグ漫画でも知られるが、「笑いは実は恐怖によく似ている」と喝破している。

「恐怖から見れば、笑いは恐怖の一ジャンルと言ってもいいかもしれない」というのだ。

僕自身、『アゲイン』を最初はてっきり恐怖漫画だと思い込んで読み始め、そのうち怖い場面が出てくるに違いないと、恐れおののきながら読んでいた記憶がある。

途中でギャグ漫画だと気づいてからも、どこで驚かされるかわからないという警戒心は最後まで消えなかった。

ギャグの代表作『まことちゃん』も、恐怖漫画の主人公になってもおかしくないキャラクターだと、個人的には考えている。

今でも忘れられないのは、僕が30代の頃、後楽園ゆうえんちに作られた夏の人気アトラクション〈林海象演出 楳図かずおのお化け屋敷〉。

一緒に遊びに行った女友達と入口に並んでいると、大きな着ぐるみのまことちゃんが寄ってきて、ペンライトを渡してくれる。

顔も幼稚園の制服も薄汚れていて、何とも言えない不気味さ、薄気味悪さを漂わせていた。

楳図かずおのお化け屋敷だけあり、大いに怖がり、楽しんだ後、ヘトヘトになって出口に近づいた矢先、長い目隠し暖簾の向こうから、ふたたび、このまことちゃんが、ぬっ、と顔を覗かせた。

その瞬間、女友達ともども、思わず悲鳴をあげたほどの恐怖は今も鮮明に覚えている。

ぼう然としていると、まことちゃんが手を差し出し、ペンライトを返すよう催促してくる。

この時は、ホッとすると同時に、思わず笑いがこぼれた。

あれこそ、「笑いも恐怖の一ジャンル」であることを楳図自身が実証した演出ではなかっただろうか。

そんな甘酸っぱい思い出を反芻しながら、改めて楳図ワールドのエッセンスを堪能させていただきました。

面白かった