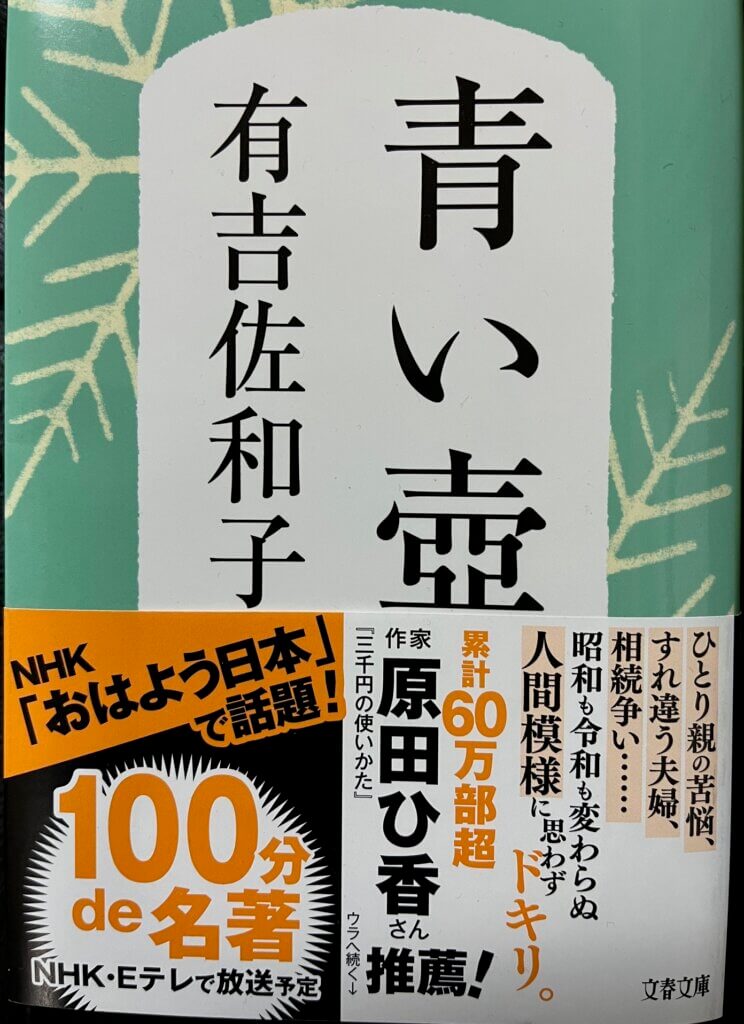

新装版第1刷:2011年7月10日 第30刷:2024年12月20日

単行本発行:1977年4月10日 文庫本発行:1980年4月 ともに文藝春秋

61歳の最後に読了した本は、50代後半でファンになった(遅っ!)有吉佐和子の代表作の一つである。

帯のコピーにあるように、NHK・Eテレで取り上げられてベストセラー化し、その現象がNHK総合〈おはよう日本〉でも報じられ、竹原の書店でも平積みされるまでになった。

さして有名でもない中年の陶芸家が、われながら出来栄えのいい青磁の壺が焼き上がったと満足感に浸っていた矢先、買い取ろうと申し出た出入の道具屋が、古色をつけるように注文する。

たったいま出来上がったばかりの現代の経管を、中国古来の作品として売ろうというのだ。

陶芸家が心ならずも道具屋に言われた通りの細工を施した青い壺は、いろいろな人の手を渡り歩き、行く先々で様々な人間ドラマが繰り広げられる。

全13話の連作短編で、第1話で壺が陶芸家の手を離れた直後の第2話、最初に壺を買い取った定年退職後の老年サラリーマンの挿話が痛々しい。

個人的には、壺を前にして、戦時中の夫との食事を回想する未亡人のエピソードが好きだ。

戦前はロンドンで贅の限りを尽くしていた夫妻が、食糧難の戦時中、精一杯着飾って、安酒をワイン、イモをフォアグラに見立ててディナーを楽しむ。

贅沢な食事とは希少で高価な本物を味わうことだけでなく、本物を知っている人間の気の持ちように真髄があるのではないか。

青い壺が実際は偽物であっても、本物と信じる人にとっては本物になり得るように。

次々に登場する昭和ならではの人間臭いキャラクターが面白く、全編を覆う詩的なムードにもしみじみと感じ入った。

そういう印象を受けたのは、もしかたら、僕が61歳になってこの小説を読んだからかもしれない。

😁🤔🤓☺️

面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 怖かった😱 考えさせられた🤔 勉強になった🤓 ほっこりした☺️ 癒された😌 腹が立った😠 微妙だった😥 しんどかった😖 ガッカリした😞