107分 2010年 アメリカ=アッパーリション R15+

日本公開:2011年 配給:クロックワークス

ハリウッドではつい最近まで、クイーンのフレディー・マーキュリーが主人公の『ボヘミアン・ラプソディ』(2018年)、同じくジュディ・ガーランドの『ジュディ 虹の彼方に』(2019年)、エルトン・ジョンの『ロケットマン』(2020年)、エルヴィス・プレスリーの『エルヴィス』(2022年)などなど、実在したミュージシャンやスーパースターの伝記映画が大ブームとなっていた。

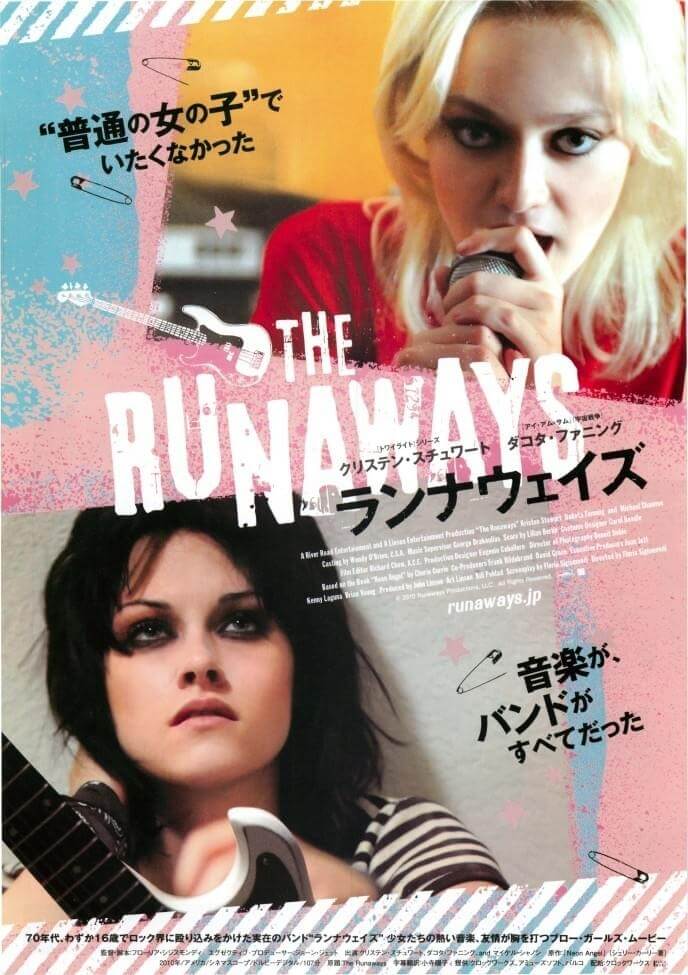

本作『ランナウェイズ』はその10年近く前、1970年代に活動していたガールズ・ロックバンドの結成から解散までを描いた作品。

しかし、こんな現実にバンドがあったこと、その映画化作品が作られたことなんて、もう覚えていない人も多いでしょうねぇ。

インディペンデント系の映画らしい小規模な作りで、劇場公開時の評判もあまり芳しくなかったらしく、見に行こうと思っていたら上映が終了していたほどだから。

ランナウェイズは1976年、アメリカでデビューしたすべて10代の女の子5人のバンドで、ガールズ・ロックバンドの先駆け的存在だった。

爆発的人気を博した最大の要因は、コルセットとガーターベルトという下着姿で歌うヴォーカルのシェリー・カーリー(当時はデビュー曲『チェリー・ボム』にちなんで〝チェリー・カリー〟と読ませた)のヴィジュアル性。

のちにマドンナがパクり、レディー・ガガが引き継いだスタイルだけど、元祖は間違いなくシェリー・カーリーです。

ぼくも中学2年のころ、シェリーにイカれてデビューアルバムを購入し、よく『チェリー・ボム』を聞いていました。

映画にも出てくる篠山紀信が〝激写〟したシェリーのグラビアも見た記憶があり、確か〈GORO〉(という青少年向けグラビア雑誌があったことを覚えていない人も…以下同文)に掲載されたんじゃなかったか。

そうしたエロティックなイメージが先行していたバンドの中心となり、音楽性を担っていたのは、のちに自らのバンドを率い、『アイ・ラヴ・ロックンロール』でブレークするギターのジョーン・ジェット。

ジョーンはメンバーの中でも最もコアなファン(主に女性)をピンで獲得していたように思うが、彼女の才能はランナウェイズの曲からはそれほど感じ取れなかった。

いみじくも映画でプロデューサーの男が言うように、しょせん「ランナウェイズはコンセプト・ロックバンドの失敗作だった」からだ。

この映画はシェリーの自叙伝が原作で、ジョーンがエグゼクティヴ・プロデューサーを務めている。

シェリーのドラッグ中毒ぶりやジョーンとの内輪揉めなど、さもありなんと思わせるエピソードが次から次へと出てきて、ぼくとしては結構楽しく、懐かしく見ることができました。

ジョーン役のクリステン・スチュワートはどハマりの好演。

シェリー役のダコタ・ファニングはミスキャストだと思うけど、『チェリー・ボム』を歌う場面ではそこそこ頑張っています。

しかし、全体的にはメリハリに乏しく、キレイな思い出としてまとめてしまった感が強い。

もう少しハードボイルドにやればガールズ・ロックバンド版『ブギーナイツ』(1997年)になったのになー。

ところで、シェリーの母親役で、懐かしやテータム・オニールが出ています。

見ていて気づかず、エンドクレジットで初めて出演していることを知り、あのテータムが今や母親役かと、ちょっと複雑な気分になりましたね。

オススメ度B。

A=ぜひ!

旧サイト:2012年12月9日(日)Pick-up記事を再録、修正