121分(劇場初公開版118分) 1977年 アメリカ=パラマウント・ピクチャーズ PG12

日本公開:1978年 配給:CIC(シネマ・インターナショナル・コーポレーション)

ディレクターズカット4Kデジタルリマスター版日本公開:2022年 配給:シナジー

この映画、中学2年生だった劇場公開時には観ていないが、ビージーズのヒット曲を収めたサウンドトラック版を同級生に借りてカセットテープにダビングし、テープが擦り切れるほど聴いていた記憶がある。

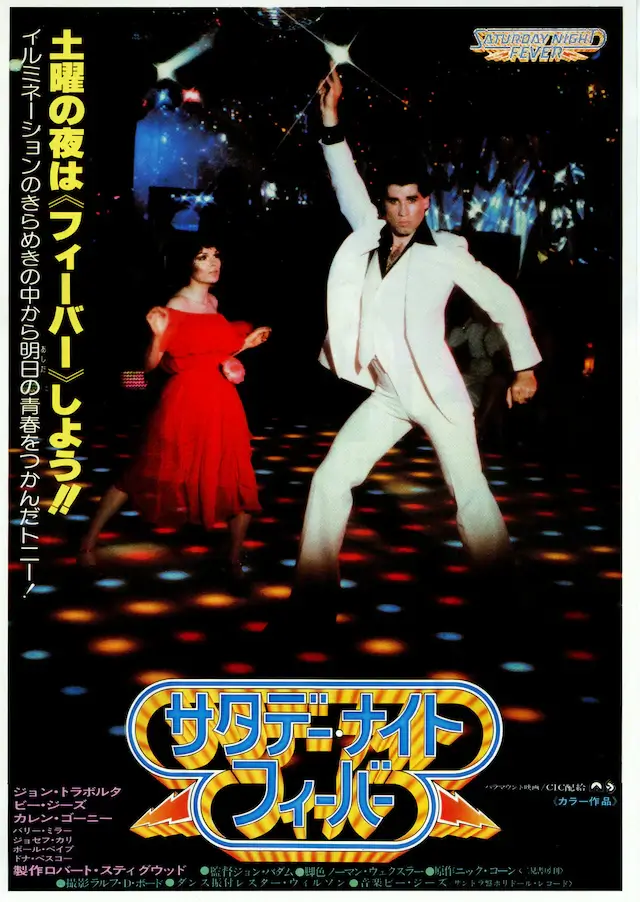

しかし、肝心の映画のほうは「ポスターやチラシがイメージさせるほど華やかな映画ではない」という批評を映画雑誌か何かで読み、映画館に足を運ぶ気がしなくなった。

今回は、2022年に日本で再公開されたディレクターズカット4Kデジタルリマスター版をWOWOWがオンエア。

今日では映画史でそれなりに重要な位置を占めており、「フィーバー」という言葉が流行語から一般語にまでなるきっかけとなった作品だから、未見のままにしておくのも難だと思い、やっと初めてじっくり鑑賞した次第です。

主人公トニーを演じるジョン・トラボルタがディスコ・ファッションに身を包み、ビージーズの主題曲に乗ってブルックリンの大通りを闊歩するオープニングからして、今時のミュージカルに比べるとベタで泥臭い出だしなあ、という印象を受ける。

そのトニーがディスコのコンテストで優勝するため、パートナーになってほしいと頼み込むステファニー(カレン・リン・ゴーニー)がまたやたらと高飛車な鼻持ちならない女。

初めてのデートで自分がマンハッタンの代理人事務所に勤めていることをトニーに明かし、ジョン・ウェインやポール・アンカに会った、ランチにも誘われたなどと、有名スターの名前をひけらかしては自慢する。

要するに、自分はマンハッタンで暮らす勝ち組で、おまえはブルックリンから抜け出せない負け組だとバカにしているのだ。

そんなトラボルタの職業はペンキ屋の店員で、父親は失業中、両親の自慢だった兄は神父を辞めてしまい、家庭ではイザコザが絶えない。

両親の前ではいつも真面目でおとなしく、ペンキ屋の給料から食費を家に入れているトニーも、ときに激昂して、「俺たちは一生このゴミ溜めから抜け出せないんだ!」と叫んだりする。

そんな負け組の日常の中で、トニーが唯一特別な存在になれるのが、ディスコで誰よりも上手いダンスを披露し、そこに集った若者たちを熱狂させられる土曜日の夜。

当時23歳だったトラボルタのダンスは確かに巧みでダイナミックだが、やはり最近のミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』(2016年)や『グレーテスト・ショーマン』(2017年)ほど圧倒的な見せ場にはなっていない。

さらに、クライマックスのコンテストでは、ブルックリンの若者たちの間にも抜き難い差別意識が蔓延っている実態が描かれ、ダメ押しをするかのような悲劇が起こる。

しかし、このように暗く、惨めで、哀しい青春を描いた映画だからこそ、そういう日常を一時だけでも変えてくれるビージーズの歌が、かえって胸に染み込むように響いてくる。

オススメ度B。

A=ぜひ!🤗😱 B=よかったら😉 C=気になったら🤨 D=ヒマだったら😑

チラシが通常のB5より大きなA4だったところに当時の配給会社CICの入れ込みようがうかがえますね