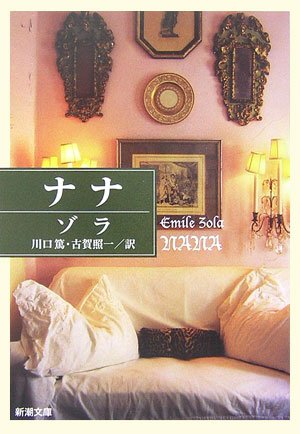

発行:新潮社 新潮文庫 翻訳:川口篤、古賀照一 定価:890円=税別

初版1刷:平成18年12月20日 5刷:平成25年7月25日

原語版発行:1879年 フランス

前項『居酒屋』と並ぶ自然主義文学の大家ゾラの代表作。

ただし、『居酒屋』のようなノンフィクション的作品かと思って読み始めたら、手法の違いにいささか戸惑わされ、正直、最後まで通読するのがしんどかった。

主人公は『居酒屋』の洗濯女ジェルヴェーズの娘で、同作でも幼いころから早熟で淫猥な雰囲気を漂わせていたナナ。

長じて舞台女優となった彼女は、秘かに16歳で産んだ子供を育てながら、高級娼婦として社交界の紳士たちから多額の金を巻き上げている。

このナナがいかにして浮名を高め、母ジェルヴェーズのように転落していくかが描かれるのだが、構成と時間の経過が『居酒屋』とは大きく異なる。

文庫本で700ページ以上あるうち、半分はナナの家や別荘で繰り広げられるパーティーの場面に占められ、当時の上流社会の住人(いまでいうセレブリティ)たちの生態(というより痴態や嬌態)の描写が延々と繰り返されるのだ。

文学史的には、これもまた当時(フランス第二帝政期)のパリを象徴する断面のひとつであり、ゾラが『居酒屋』と同じように、作家としての執念を持って綴っていることが伝わってくる。

この時代を象徴する職業だったバチルス(高等娼婦)を取り上げ、この方面からゾラ生涯のテーマだった「社会と人間」の関係性を描きこんでいる点は現代においてもきちんと評価されなければならない。

ナナの最期は母ジェルヴェーズより無惨で、醜い骸に成り果てた姿を、ゾラは乾いたタッチで突き放すように描いている。

この描写が痛切に感じられるのは、前半でナナの放蕩ぶり、悪女ぶりがこれでもかとばかりに、それこそうんざりするほど書き込まれているからこそ。

しかし、現代の読者の大半にとってはやはり、前半でダラダラと続く宴会のくだりは退屈にしか感じられないはずだ。

実際、ぼくが若いころからファンだったある作家も、「最初に読んだときはパーティーの途中でついていけなくなり、途中でやめてしまった」とエッセイで吐露している。

また、ナナが最期を迎えるまでの間、パリからしばらく姿を消したことになっていて、死に至る過程が端折られていることも食い足りない。

本作はルーゴン・マッカール叢書の第9巻で、第7巻『居酒屋』の次の次の作品に当たっており、ゾラとしては『居酒屋』と同じような構成にはしたくなかったのだろうか。

旧サイト:2016年11月29日(火)付Pick-up記事を再録、一部修正

😁😳🤔😖

面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 怖かった😱 考えさせられた🤔 勉強になった🤓 ほっこりした☺️ 癒された😌 腹が立った😠 微妙だった😥 しんどかった😖 ガッカリした😞