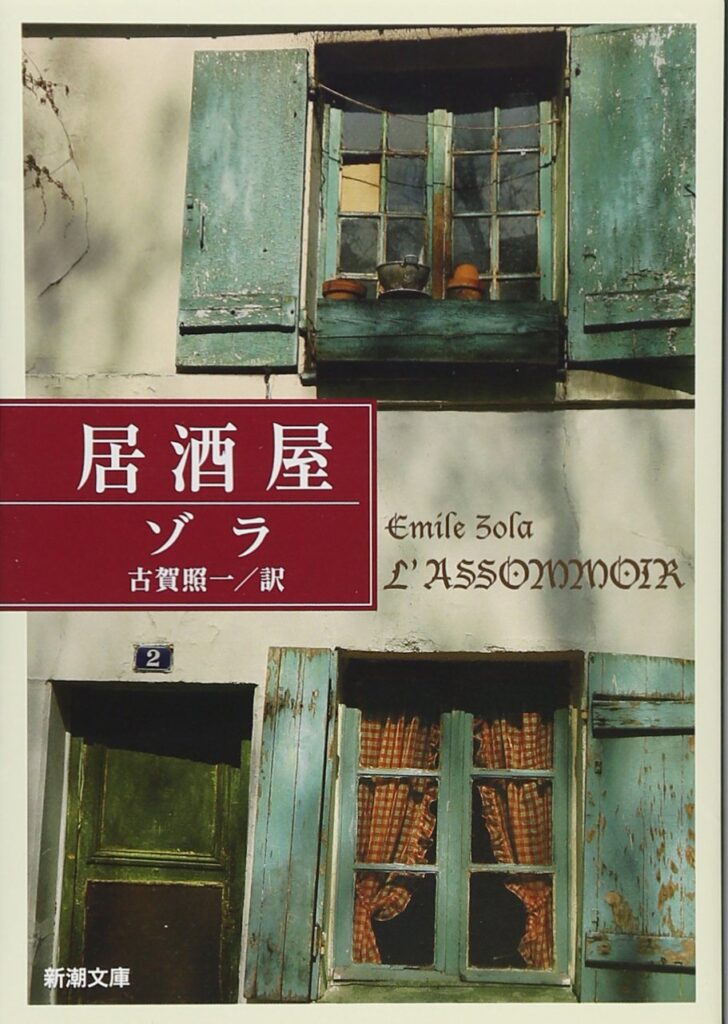

発行:新潮社 新潮文庫 翻訳:古賀照一 定価:940円=税別

初版1刷:昭和45年12月30日 36刷改版:平成18年1月25日 41刷:平成25年1月20日

原語版初版発行:1877年 フランス

文学史的には言わずと知れた自然主義文学を確立した作品であり、いまなおまったく古びていない金字塔的名作。

8年前に訳文が改められたからでもあろうが、現実に19世紀に書かれた古典ではなく、現代の作家が19世紀のフランス下層階級の実相を描いた新作小説ではないかと錯覚しそうになる。

それはつまり、小説としてのみならず、ノンフィクションとしても極めて理想的な文体と構成が提示された作品ということでもある。

実は、本書を読んだのは昨年のいまごろ(2015年11月ごろ)で、この読書体験が直後に執筆を始めた『失われた甲子園』(2016年/講談社)にも非常に大きな影響をもたらした。

主人公は結婚に失敗し、ふたりの子供を抱え、洗濯女としてパリの下町で働いているジェルヴェーズ。

器量はいいのだが、足が不自由で、周囲から「びっこのジェルヴェーズ」と呼ばれている。

最初の圧巻は物語の序盤、ジェルヴェーズが洗濯物を抱えて訪れる下町の「洗濯場」の描写。

綿密な取材に基づいて本書を著したというゾラは、リアルで躍動感に溢れた筆致でこの洗濯場の熱気を読者に伝え、ジェルヴェーズと終生の仇敵ヴィルジニーの喧嘩をダイナミックに描き出す。

ジェルヴェーズが最初の恋人ランチエに去られたあと、ブリキ職人のクーポーと恋仲になり、下町の酒場で逢瀬を重ね、結婚を決意して彼の家を訪れるくだりもいい。

貧民街の集合住宅にあるクーポーの仕事場兼自宅、彼の両親の狷介な性格がこれでもかとばかりに執拗に描かれており、人間の生活を書くということはこういうことか、と再認識させられる。

前半のクライマックス、ジェルヴェーズが自分の洗濯店をオープンし、たちまち繁盛するようになったころの場面を、ゾラはこのように生き生きと描いている。

「アイロンかけの合間には(店の)戸口へやってきて、歩道の一角を自分のものにしている商家のおかみらしい見栄で、胸をいっぱいにして、街頭へ微笑みかけるのが、彼女の楽しみだった。

グート・ドル街は彼女のものだった」(カッコ内は赤坂)

描写そのものは即物的でありながら、詩的にして情熱的、つまり自然主義文学の理想形であり、現代のノンフィクションが目指すべき文章の一例と言える。

このあと、クーポーが転落事故によって失職し、アル中となって、ジェルヴェーズの運命も暗転。

後半では、ジェルヴェーズが何とか転落するまいとして踏みとどまるべく、秘かに惹かれ合っていたグージェの勤める鉄工場を訪ね、グージェの作業を見つめながら会話を交わす場面が大変印象的だ。

ここから先、かつての恋人だったランチエが舞い戻り、穀潰しとなったクーポーと意気投合、ジェルヴェーズの自宅兼洗濯店に居候を決め込む。

疲れ果てたジェルヴェーズも次第に酒に溺れるようになり、人生の陥穽にはまって、凄まじいまでに堕落してゆく様を、ゾラは経過を端折ることなく、ルポルタージュのように冷徹に、執拗に描き抜いている。

この終盤が本書の最大の読みどころかもしれない。

拙著『失われた甲子園』について、「センバツの決勝の場面が終わったらダレるかと思ったけど、むしろそのあとのほうが面白かった」と講談社の友人に言われたときは、執筆の前に本書を読んでおいてよかった、とつくづく思った。

旧サイト:2016年11月26日(土)付Pick-up記事を再録、一部修正

😁😭😢😳🤔😖

面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 怖かった😱 考えさせられた🤔 勉強になった🤓 ほっこりした☺️ 癒された😌 腹が立った😠 微妙だった😥 しんどかった😖 ガッカリした😞