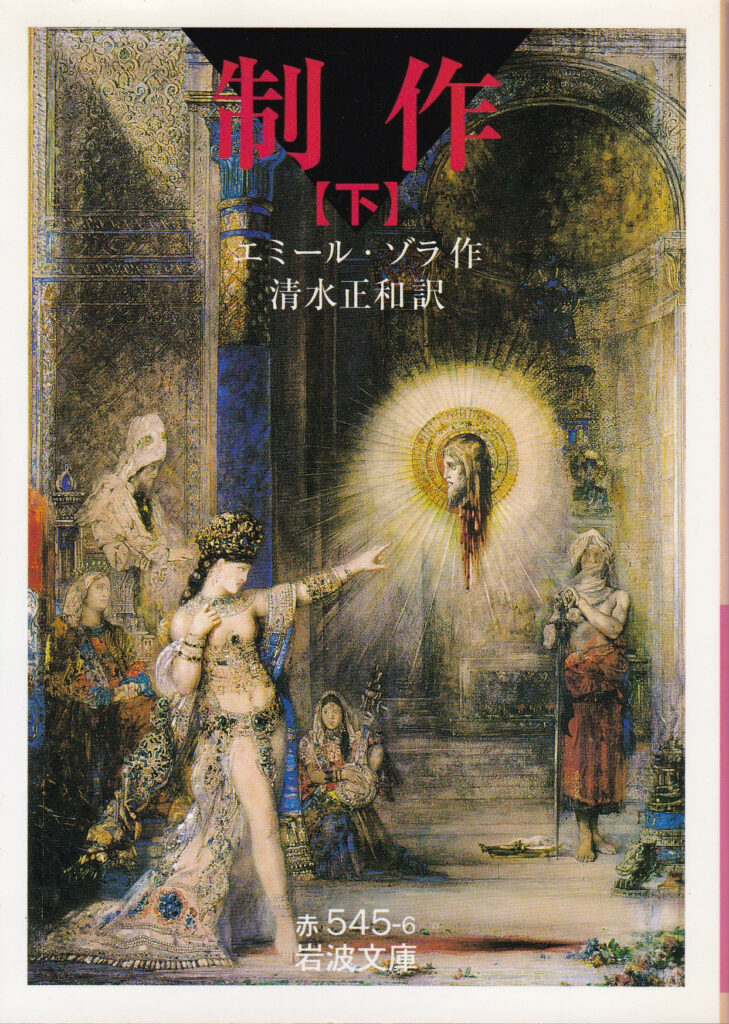

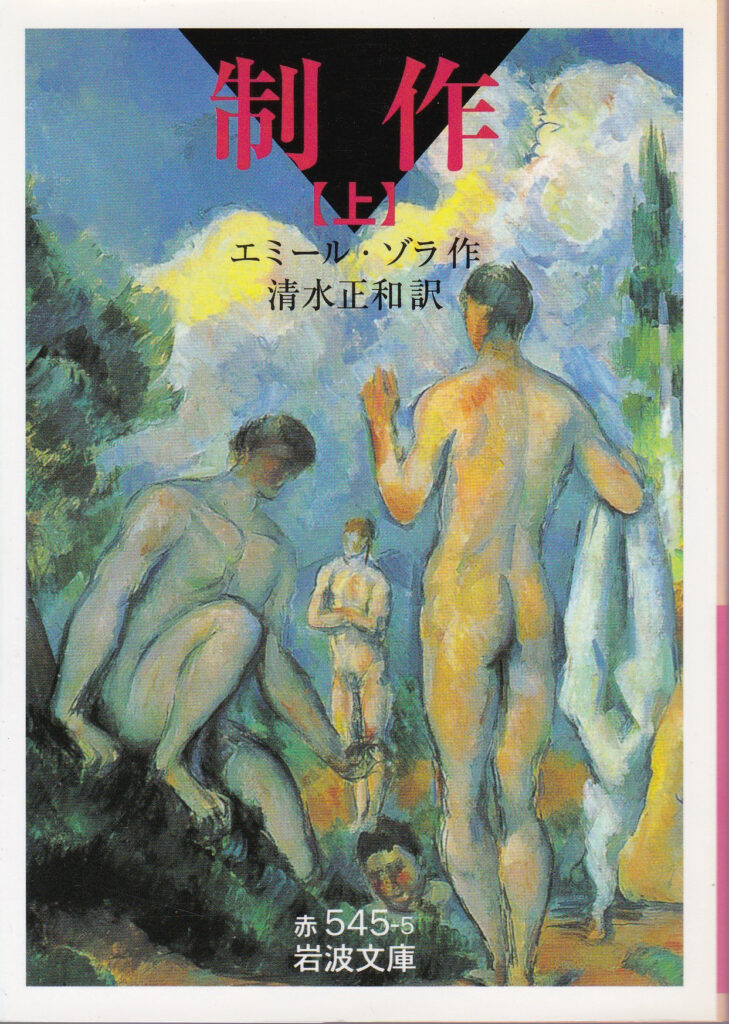

発行:岩波書店 岩波文庫(上巻) 翻訳:清水正和 定価700円=税別/古書

第1刷:1999年9月16日

原著発行:1886年

このゾラの作品に興味を抱いたのは、西岡文彦氏の『ビジネス戦略から読む美術史』(2021年/新潮新書)に19世紀フランスの美術界の内幕を描いた小説だと紹介されていたからである。

すでに絶版になっているのでAmazonで取り寄せようかと思っていた矢先、たまたま寄った神保町の古本屋・澤口書店で状態のいいものを上下巻まとめて買うことができた。

主人公は近代絵画革新運動の中心にあった印象派の若き画家クロード・ランティエ。

外光を生かし、人間の肉体美を描く新たな手法を模索し続けている彼は、ある雨の夜、パリでのちに妻となるクリスティーヌと出会い、彼女をモデルとした絵を描くことに熱中する。

この前半は夢と野心に燃えるクロード、彼と愛し合うクリスティーヌの姿が、詩的かつ情熱的にして官能的な筆致で描かれている。

とりわけ、まだ結ばれていないふたりが歩き回る19世紀当時のパリの情景描写が素晴らしい。

クロードは著者ゾラの幼馴染みだった印象派の巨匠ポール・セザンヌがモデルで、クロードの親友で作家のピエール・サンドーズはゾラ自身の分身だという。

彼らを取り巻く芸術家仲間、同じ画家のファジュロール、建築家志望のデュビューシュ、彫刻家を目指すマウドー、売れっ子画家となるファジュロール、絵画や彫刻の批評が専門の新聞記者ジョリー、さらに彼らの間を立ち回る娼婦イルマ・べコー、薬草屋マチルドなど、脇役もまた個性豊かで多士済々。

ファジュロールはクロードの手法にヒントを得た(パクった?)作品が画商や投機家に評価され、クロードを差し置いて成功の道を歩み始める。

一方、長らく貧困に喘ぎ、彫像の中に入れる鉄を買うことのできないマウドーは、もう少しで完成するはずだった作品を倒壊させてしまい、彫刻家としての未来も失う。

そうした中、完璧主義者のクロードは理想とする絵が描けず、妻も子供も省みなくなり、仕事も収入もないまま、年金まで底を尽きかけた果てに心を病んでいく。

クロードの人物像は希望に燃えていた前半と絶望の淵に沈む後半とで大きく変わり、とくに終盤は感情移入しにくく、読み進めること自体がしんどくなってくる(つまらなくなるわけではない)。

それでも、19世紀フランスの美術界の内幕を暴きながら、当時の若き芸術家たちの群像劇を生き生きと描いた内容はやはり不朽の名作と言うに相応しい。

なお、発表当時、クロードのモデルにされたセザンヌは激怒してゾラとの交際を断ち、悪徳画商ノーデのモデルにされた人物をはじめ、芸術界の関係者からは轟々たる非難の声が巻き起こったという。

😁😭😢😳🤔

面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 怖かった😱 考えさせられた🤔 勉強になった🤓 ほっこりした☺️ 癒された😌 腹が立った😠 微妙だった😥 しんどかった😖 ガッカリした😞