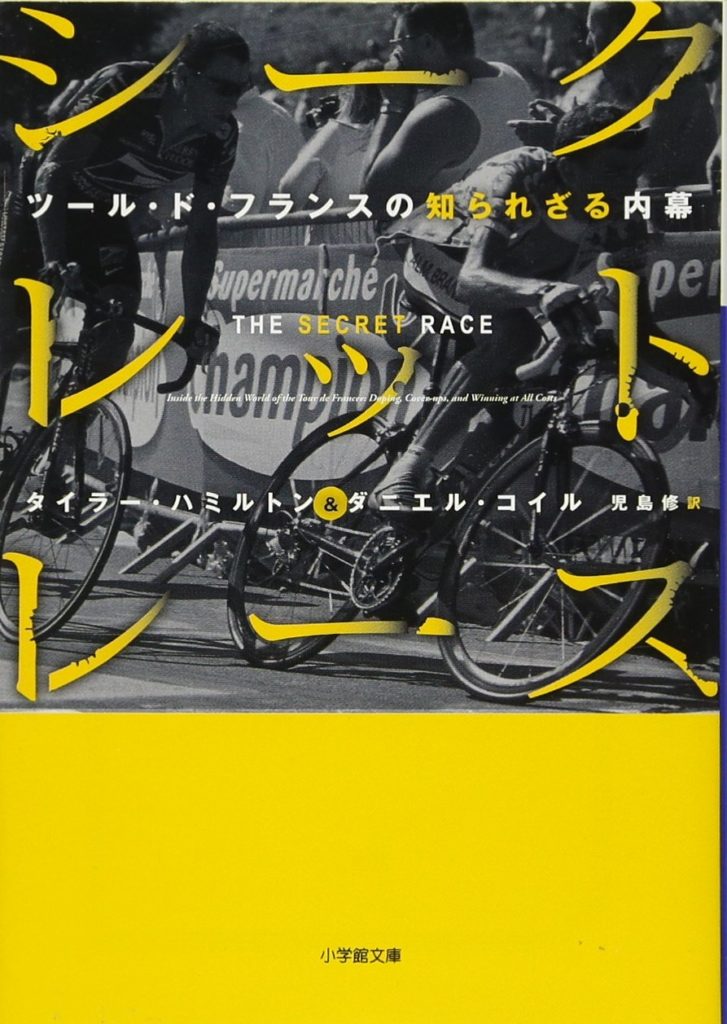

発行:小学館 小学館文庫 翻訳:児島修 550ページ

初版第1刷:2013年5月13日 第4刷:同年12月9日 定価930円=税別

2013年に読んだスポーツ・ノンフィクションの中で、間違いなく最も面白かった作品である。

文庫本で550ページもの大作にもかかわらず、2日で完読してしまった(仕事がなければ1日で読み終えていただろう)。

語り手である著者のひとり、タイラー・ハミルトンはアメリカ人の自転車のプロロードレーサーで、1995年から2001年までUSポスタルに所属。

この時代にスポーツサイクルの世界に帝王として君臨するようになるチームリーダー、ランス・アームストロングのアシストを務めていた。

本書は、そのハミルトンにスポーツライターのダニエル・コイルが執拗なまでのインタビューを行い、ハミルトンの一人称形式でまとめられている。

周知の通り、アームストロングは2012年、USADA(米アンチドーピング機構)によって長年のドーピングを暴かれ、ツール・ド・フランス7連覇を含む、1998年以後のすべてのタイトルを剥奪された。

さらに、自転車だけでなくあらゆるスポーツの公式競技から永久追放され、2013年1月にテレビインタビューでドーピングを自ら告白したことも記憶に新しい。

本書が米本国で刊行されたのはその前年2012年の9月だから、USADAの告発に対してアームストロングが徹底抗戦を宣言していたころと重なる。

従って、アームストロングがどのようにして巧妙にドーピングを行い、それをチームメートのハミルトンたちにも強要していたか、という暴露本的興味が第一の売り物となっている。

毎日のように一緒に練習していたのはもちろん、一時は同じアパートにも住んでいたハミルトンが語るアームストロングの暴君ぶりたるや、実に生々しくも凄まじい。

有無を言わさぬ口調でハミルトンをドーピングに引き入れる強引さ、尊大さ。

新たなスペイン人のアシスト(ロベルト・エラスら3人)を高額の契約金で雇い入れるため、勝利ボーナスの一部を返上しろとハミルトンに迫る専横ぶり。

その上、練習では自分だけ新品のヘルメットと自転車を使用し、チームメートには中古ばかり使用させて、彼らに提供された新品のほうは金持ちのマニアに高値で横流ししていた。

そんなセコいことまでして私腹を肥やしていたというケチ臭さ、みみっちさ。

ドーピングが常態化すると、日本で言う〝糟糠の妻〟として知られたアームストロング夫人クリスティンまで、ツールの期間中に禁止薬物を服用したかどうか、選手たちをつかまえては確かめていたというからあきれてしまう。

しかし、アームストロングが本当の恐ろしさを発揮するのは、ハミルトンが袂を分かってポスタルを離れ、CSCに移籍してからのことだった。

こう書くといかにも単なる暴露本でしかないようだが、そんなアームストロングに惹かれるものを感じていたことも確かだった、とハミルトンは述懐する。

実際、あまりにネガティヴなエピソードばかりが綴られているにもかかわらず、読み進めているこちらの意識にも、アームストロングという人間に対する新たな興味が湧いてくるのだ。

このあたりは、ハミルトンにインタビューを重ね、可能な限り関係者から裏付けを取り、微妙なニュアンスをきちんと活字に移し替えたライター、コイルの手腕の賜物だろう。

そうした背景に、プロロードレースの世界にドーピングが蔓延し、もはやEPOやBB(血液ドーピング)なしには勝負が成立しない状態に陥っていた事実も詳細に語られる。

1980~90年、ツール・ド・フランスの全選手の平均時速は37.5kmだったが、1995~2005年には41.6kmにまで上がった。

自分でロードバイクをこいだことのある人間なら、この平均値がいかに常識はずれであり得ない数値、かつ上昇率であるかがわかるはずだ。

このころのツールは、ドーピングをせずには上位に食い込めないことはおろか、平均的なレベルにすら到達できなかった、つまりまったく勝負にならなかったのである。

だからだろう、ハミルトンが移籍したCSCの監督ビャルヌ・リースも、ハミルトンを自宅に招いた最初の日、単刀直入に「ポスタルではどんな〝方法〟を使ってたんだ?」と聞いている。

しかし、この本の真の読みどころは、決して暴露本としてのディテールだけではない。

プロロードレースの内実を赤裸々に告白したハミルトンの心理と人生観にある。

導入部の第1章、ハミルトンがスキーに夢中だった子供のころ、リフトに乗らず歩いてゲレンデを上り、息を切らせながら頂上に辿り着いて、そこから勢いよく滑降する場面がある。

これはハミルトンの人生の原点というべき体験だった。

CSCのエースとしてツール100周年記念大会に参加した2003年、ハミルトンは鎖骨を骨折していながら、第8ステージのラルプ・デュエズを力強く上っていく。

それはハミルトンが世界に注目され、アメリカでアームストロングに次ぐプロロードレーサーと認識された最高のパフォーマンスでもあった。

この前日、ハミルトンはBBの注射をしていた。

一躍ヒーローとなり、故郷の町でパレードが催されたハミルトンは、ドーピングについて口をつぐんでいることを、以前にも増して深く恥じ、人知れず苦悩を深めるようになってゆく。

ハミルトンはなぜ、どのような葛藤を経て、本書ですべてを打ち明ける決心をしたのか。

そんなハミルトンに、アームストロングやかつてのチームメートたちはいかなる反応を示し、妻や両親や友人たちはハミルトンにどのような言葉をかけ、ハミルトンとの関係はどのように変わったのか、あるいは変わらなかったのか。

ハミルトンから聞き取りを行い、実際に原稿を書いたコイルは、ときには神父のように、ときにはセラピストのように告白を聞き続けたという。

個人的には、僕が構成を手がけた俳優・萩原健一の自叙伝『ショーケン』(2007年/講談社)の取材と執筆を思い出した。

コイルは全編を通じて、ハミルトンが単なる身勝手で独善的な告発者と捉えられないよう、細心の注意を払って原稿を書き進めている。

ぼくも一応同業者なので、慎重の上にも慎重を期している感覚はよくわかる。

受け止め方に個人差はあるだろうが、コイルの努力はある程度成功を収めていると評価したい。

ぼくとしても、そういうライターの苦労と葛藤はある程度理解できる。

人は誰でも心ならず秘密を持ち、その秘密を守るために嘘をつく。

誰もが小さな嘘を積み重ねながら生きている、と言ってもいいだろう。

そういう嘘によって守り続けてきた秘密がのっぴきならない意味を持ったとき。そして、嘘をつき続けることに良心の呵責を感じ、ついに真実を打ち明けようと決心したとき。

人間の人生には何が起こり、どのように変わるのか。

これから本書を読む人は、どうかそこをしっかりと読み取ってほしいと思う。

本書の終盤、すでに自転車競技を引退し、モンタナ州の片田舎で暮らしていたハミルトンは、ふたたび趣味としてスキーやハイキングを楽しんでいると語る。

そうした生活の中、たまに自宅の窓から見える雪山の雪崩を、ちょうどときを同じくして始まった〝アームストロング帝国〟の崩壊になぞらえている場面が非常に印象的だった。

なお、本書は2012年、イギリスでスポーツ書籍に与えられる最も権威ある賞、ウィリアム・ヒル・スポーツブック・オブ・ザ・イヤーを受賞した。

ちなみに、自転車界における同賞の初受賞作は1990年がプロロードレース界で最初の暴露本と言われた元レーサー、ポール・キメイジの『ラフ・ライド』(未知谷)である。

2000年の受賞作がランス・アームストロング、サリー・ジェンキンスの『ただマイヨ・ジョーヌのためでなく』(講談社)だったというのも、いまとなっては何とも皮肉だ。

ただし、どちらも『シークレット・レース』には及ばないものの、両作品ともに発表された時点では傑作だった、というぼく自身の評価は変わらない。

ハミルトンの告白を読み終えた直後、ぼくは2003年のツール・ド・フランスのDVDを見直してみた。

再度チェックしたかったのは、ハミルトンが「ドーピングがレースに与える影響がどんなものかを知りたいなら、ラルプデュエズで起こった出来事を見るといい」と指摘した、この山岳ステージでの熾烈なデッドヒート。

アームストロングの後ろにぴたりとついたハミルトンに加えて、当時ライバルだったホセバ・ベロキやイバン・マヨがアタックを仕掛け、アレクサンドル・ヴィノクロフも粘り強く食らいついていく。

このとき、ここにいる全員がドーピングをやっていたことは疑いようがない。

しかし、最後に正直に書いておこう。

この場面はやはり、何度見ても、ドーピングによるものだと分かっていても、レースとして圧倒的に面白いのである。

旧サイト:2013年12月12日(木)付Pick-upより再録、一部修正。

😁😳🤔🤓

2020読書目録

面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 癒された😌 怖かった😱 考えさせられた🤔 腹が立った😠 ほっこりした☺️ しんどかった😖 勉強になった🤓 ガッカリした😞

22『陽だまりのグラウンド』ダニエル・コイル著、寺尾まち子、清水由貴子訳(2002年/竹書房)😁🤔🤓

21『プロ野球審判 ジャッジの舞台裏』(2012年/北海道新聞社)😁😭😳🤔🤓※

20『全球入魂!プロ野球審判の真実』山崎夏生(2019年/北海道新聞社)😁😭😳🤔🤓

19『平成プロ野球史 名勝負、事件、分岐点-記憶と記録でつづる30年-』共同通信社運動部編』(2019年/共同通信社)😁😳🤔🤓

18『球界時評』万代隆(2008年/高知新聞社)😁🤔🤓

17『銀輪の巨人 GIANTジャイアント』(2012年/東洋経済新報社)😁🤔🤓

16『虫明亜呂無の本・1 L’arôme d’Aromu 肉体への憎しみ』虫明亜呂無著、玉木正之編(1991年/筑摩書房)😁😭🤔🤓

15『洞爺丸はなぜ沈んだか』(1980年/文藝春秋)😁😭😢🤔🤓😱

14『オッペンハイマー 原爆の父はなぜ水爆開発に反対したか』(1995年/中央公論新社)🤔🤓

13『「妖しの民」と生まれきて』笠原和夫(1998年/講談社)😁😭😢🤔🤓※

12『太平洋の生還者』上前淳一郎(1980年/文藝春秋)😁😭😳🤔🤓😖

11『ヒトラー演説 熱狂の真実』(2014年/中央公論新社)😁😳🤔🤓

10『ペスト』ダニエル・デフォー著、平井正穂訳(1973年/中央公論新社)🤔🤓😖

9『ペスト』アルベール・カミュ著、宮崎嶺雄訳(1969年/新潮社)😁😭😢🤔🤓

8『復活の日』小松左京(1975年/角川書店)🤔🤓

7『感染症の世界史』石弘之(2019年/角川書店)😁😳😱🤔🤓

6『2000年の桜庭和志』柳澤健(2020年/文藝春秋)😁🤔🤓

5『夜のみだらな鳥』ホセ・ドノソ著、鼓直訳(1984年/集英社)😳🤓😱😖

4『石蹴り遊び』フリオ・コルタサル著、土岐恒二訳(1984年/集英社)😁🤓🤔😖

3『らふ』森下くるみ(2010年/青志社)🤔☺️

2『最期のキス』古尾谷登志江(2004年/講談社)😢😳

1『黙示録 映画プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』奥山和由、春日太一(2019年/文藝春秋)😁😳🤔

※は再読、及び旧サイトからのレビュー再録