4~5月の自粛期間中、Facebookで〈7 days Book Cover Challenge〉というリレー形式のブックレビューが流行った。

自分が友だちに勧めたいを本を、カバー画像付きで紹介する企画で、ネタバレを避けるためか、内容には極力触れないのがルール。

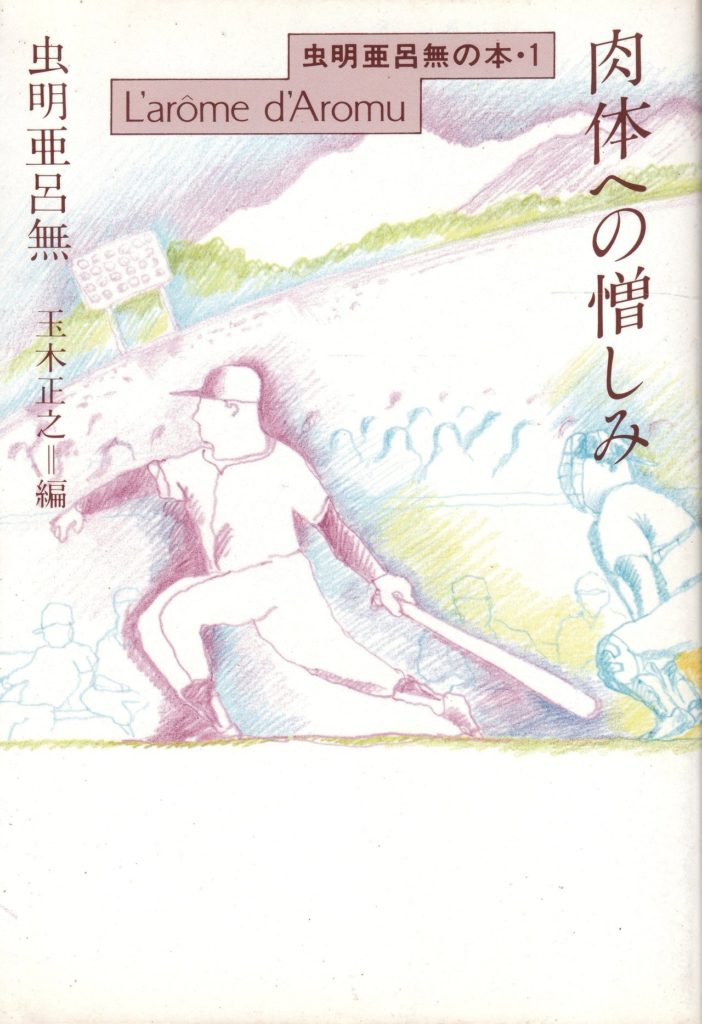

僕自身は参加しなかったが、友人のレビューの中で面白いと思ったのが、江戸川大学・神田洋教授が紹介していた本書。

日本のスポーツライティングは競技そのものを描いていない、とよく指摘されているが、本書に収められた短編『ペケレットの夏』はまったく逆で、最初から最後まで競技描写に徹している、というのですね。

題材は1964(昭和39)年の東京オリンピックに参加したボートのエイト競技。

主人公・堀川は選手ではなく指導者で、前回(1960年)のローマオリンピックでエイトを率い、大いに健闘した実績を買われて監督に就任する。

本作は徹頭徹尾、この堀川の目を通してボート競技が描写され、選手の名前すら記されない。

著者はただ、選手が水面を走らせるボート競技そのものの有り様を、このような瑞々しい文章によって描き出す。

「ボートの影はみえず、水上を九つの肉体だけが滑ってゆく。

風景はとまり、雪は沈黙し、肉体だけが生命を獲得した」

「彼らは、思い思いに、手をとりあって歌を唱和した少女の声を記憶によみがえらせながら、オールに全身のバネをたくして、手首でその調和をはかり、漕力と体重の収斂と拡散を円滑なものにしている」

「艇は造波抵抗と摩擦抵抗の相殺に成功し、推進力とバランスに一切の無駄なく純粋にスピードを具現化した。

クルーと艇の調和は非のうちどころがなかった」

しかし、こうした文章の行き着く先に待っているのは、歓喜に満ち溢れた勝利ではない。

合宿の練習で追い込まれ、体力を使い果たし、コンディションのピークを過ぎてしまった選手たちは、本番のレースがスタートすると、自分たちのすぐ隣で走るアメリカ艇のパワーとスピードにも圧倒され、見る見る失速してゆく。

この小説の最大の読みどころは実はこのくだりで、極限の勝負でスポーツが味わわせてくれる虚脱感が非常によく表現されており、これがスポーツ本来の酷薄さというものかもしれない、と思わせる。

その直後、読者の目に流れ込んでくる最後の一文は、そっけないほどに余韻をまったく感じさせない。

え、これでおしまい? と、恐らく大半の読者が思うことだろう。

このシリーズを編んだ玉木正之氏が言うように、本作がスポーツ小説のひとつの完成形を示しているのは確かだが、では読者がこの著者の作品をもっと読みたいと思うかどうかとなると、かなり意見が分かれるのではないか。

ほかには、マラソンランナーと指導者の関係を描いた短編『海の中道』が印象的で、こちらもエンディングは大変ビター。

巻末には著者と井上ひさしの対談が収められており、スポーツ小説と恋愛小説についての議論も大変読み応えがあった。

😁😭🤔🤓

2020読書目録

面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 癒された😌 怖かった😱 考えさせられた🤔 腹が立った😠 ほっこりした☺️ しんどかった😖 勉強になった🤓 ガッカリした😞

※は再読、及び旧サイトからのレビュー再録

15『洞爺丸はなぜ沈んだか』(1980年/文藝春秋)😁😭😢🤔🤓😱

14『オッペンハイマー 原爆の父はなぜ水爆開発に反対したか』(1995年/中央公論新社)🤔🤓

13『「妖しの民」と生まれきて』笠原和夫(1998年/講談社)😁😭😢🤔🤓※

12『太平洋の生還者』上前淳一郎(1980年/文藝春秋)😁😭😳🤔🤓😖

11『ヒトラー演説 熱狂の真実』(2014年/中央公論新社)😁😳🤔🤓

10『ペスト』ダニエル・デフォー著、平井正穂訳(1973年/中央公論新社)🤔🤓😖

9『ペスト』アルベール・カミュ著、宮崎嶺雄訳(1969年/新潮社)😁😭😢🤔🤓

8『復活の日』小松左京(1975年/角川書店)🤔🤓

7『感染症の世界史』石弘之(2019年/角川書店)😁😳😱🤔🤓

6『2000年の桜庭和志』柳澤健(2020年/文藝春秋)😁🤔🤓

5『夜のみだらな鳥』ホセ・ドノソ著、鼓直訳(1984年/集英社)😳🤓😱😖

4『石蹴り遊び』フリオ・コルタサル著、土岐恒二訳(1984年/集英社)😁🤓🤔😖

3『らふ』森下くるみ(2010年/青志社)🤔☺️

2『最期のキス』古尾谷登志江(2004年/講談社)😢😳

1『黙示録 映画プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』奥山和由、春日太一(2019年/文藝春秋)😁😳🤔