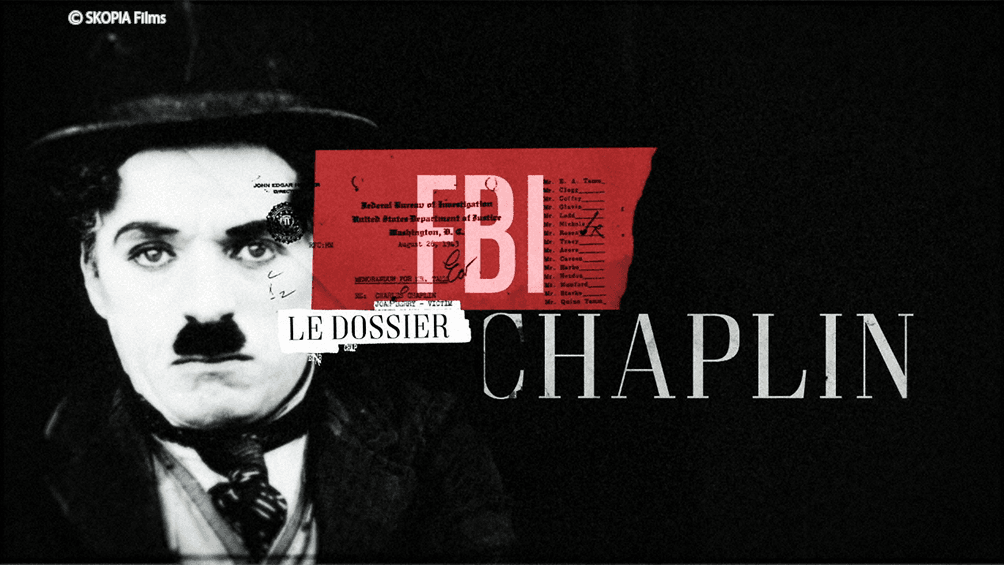

45分(オリジナル版52分) 2019年 フランス=SKOPIA Films

NHK初放送:2019年12月25日(水)午後11時〜

昨年公開された機密文書、FBIが1922年8月28日から1978年3月8日まで、実に約56年に渡ってチャールズ・チャップリンを監視し続けていた内容を明らかにしたドキュメンタリー。

これを命じた〝FBI最強の長官〟ジョン(J)・エドガー・フーヴァーは、チャップリンを共産主義者と決めつけ、映画製作の活動や仕事や私生活の人間関係はもちろん、女性関係やセックスの嗜好まで調べ上げていたという。

チャップリン側に立っている本作では当然のことながら、フーヴァーのことを人種差別主義者、反共主義の塊、同性愛も許さなかった、と〝アメリカ版ヒトラー〟であるかのように表現。

政治でも文化でもリベラル左派の存在を目の敵にしていたフーヴァーにとって、貧乏人の放浪者チャーリーが金持ち、権力者、警察を出し抜いては笑い者にするチャップリン映画は不愉快極まる代物だった、と強調する。

2000ページに及ぶ調査報告書の中で、一番最初に掲載されているのは1918年、当時16歳の女優ミルドレッド・ハリスとの結婚だった。

もともとはスキャンダル逃れのためにしたような結婚で、生まれた子供も生後3日で死んでしまい、ミルドレッドの申し立てによってあっけなく離婚。

1924年には女優リタ・グレイと再婚し、ふたりの息子に恵まれるが、この結婚生活もすぐにうまくいかなくなる。

息子たちを連れて家を出たリタは、チャップリンの不貞やDVを訴え、チャップリンから多額の示談金を引き出してまたもや離婚。

そうした私生活が世間の顰蹙を買う一方で、風刺や社会批判を繰り返し、国家や権力を嘲笑う描写が目立つチャップリンの映画は、杓子定規なカトリックの団体から再三非難を浴びるようになる。

反共主義の機運が高まりつつあったこの時代、大手映画会社は政府の意を受けた自主規制機関MPPDAを作り、悪名高い共和党の政治家ウィリアム・ハリソン・ヘイズが初代会長に就任。

しかし、独自の配給網を持ち、政治的圧力を跳ね除けることのできたチャップリンはヘイズに従おうとせず、ますますFBIに睨まれる羽目になった。

フーヴァーがA・A・ホプキンス特別捜査官にチャップリンの捜査を命じたところ、チャップリンがロサンゼルスの自邸で催したパーティーに、労働組合の指導者ウィリアム・Z・フォスターをはじめ、数々の共産主義者や急進主義者と目される人物が招待されていたことが判明。

さらに、チャップリンはヘイズを大っぴらに批判した上、「われわれはいかなる検閲にも反対する」と明言。

チャップリン邸の男子用トイレのドアには、「ようこそ、ヘイズ」と書かれたペナントまで貼ってあった、とホプキンス捜査官は伝えている。

こうして外堀を埋められ、徐々に四面楚歌となっていったチャップリンは、それでも独自の作風を変えようとせず、『街の灯』(1931年)では失業者の実態を描き、『モダンタイムス』(1936年)で資本主義の非人間的側面を痛烈に批判。

フーヴァーはそんなチャップリンが共産主義団体へ秘かに献金しているのではないかと銀行預金まで調べたが、そのような形跡がまったくないと知ると、今度は「資本主義のおかげでこんなに儲けていながら資本主義を批判するとはけしからん!」と余計に怒りを募らせたという。

ただ、この時期のチャップリンがしばしば、政府やFBIをあえて刺激するような言動を見せていたことも事実。

1942年、政府当局の依頼で出席したサンフランシスコの政治集会でスピーチの冒頭に「同志よ!」と聴衆に呼びかけたり、FBIに左翼集団と目されていた芸術家団体がカーネギーホールで開いた集会でオーソン・ウェルズとともにロシア戦線への支持を表明したり。

とくに、カーネギーホールの前には当時、反共団体がプラカードを持って押し寄せ、集会の中止を求める大がかりな抗議デモを行っていた。

それでもチャップリンがソヴィエトへの支持を表明したのは、「もし彼らが勝たなければドイツが勝っていたからだ。私は人道主義の愛国者であり、民主主義者であって社会主義者ではない」とのちに語っている。

1943年、女優ジョーン・バリーが妊娠6カ月でお腹の子の父親はチャップリンだと言い出し、これがスキャンダルになると、フーヴァーは職務を逸脱してバリーを焚きつけ、自ら弁護士を紹介して裁判沙汰に持っていく。

法廷ではチャップリンが勝訴したものの、子供が生まれるとバリーはなおもチャップリンの子供だと主張し、これも遺伝子検査で事実ではないと証明されたが、チャップリンは道義的責任から養育費を払うよう、裁判所に命じられた。

第二次世界大戦終了後、下院非米活動委員会が組織され、本格的な赤狩りが始まり、アメリカの市民権を取得していなかったチャップリンがああだこうだと難癖をつけられ、ついにハリウッドから追放された過程はよく知られている。

とくに政府当局を刺激したのは、のちに国外追放となるユダヤ人作曲家、音楽界のカール・マルクスと陰口をたたかれていたハンス・アイスラーをチャップリンが擁護したことだという。

1952年、『ライムライト』(同年)のプレミアのために4番目の妻ウーナ・オニールら家族とともにロンドンに向かっている最中、司法長官ジェームズ・P・マグラネリーがチャップリンに対し、アメリカに再入国した場合は身柄を拘束すると通達。

こうしてチャップリンはアメリカにおける財産を整理せざるを得なくなり、ふたたびアメリカの土を踏むまで、20年間イギリスやスイスで暮らさなければならなくなった。

1972年、チャップリンにアカデミー名誉賞が与えられたときの経緯は、学研の〈学習〉にも小学生用の読み物として掲載され、子供心に感動したことをいまも覚えている。

ロンドンやスイスまで捜査の手を伸ばしたフーヴァーは、チャップリンが授賞式でスピーチを行なってから1カ月後に病没するまでFBI長官の座にとどまり続け、チャップリンに対する執拗な調査はその後6年間、78年に終了するまで55年6カ月も続けられたのだった。

オススメ度A。