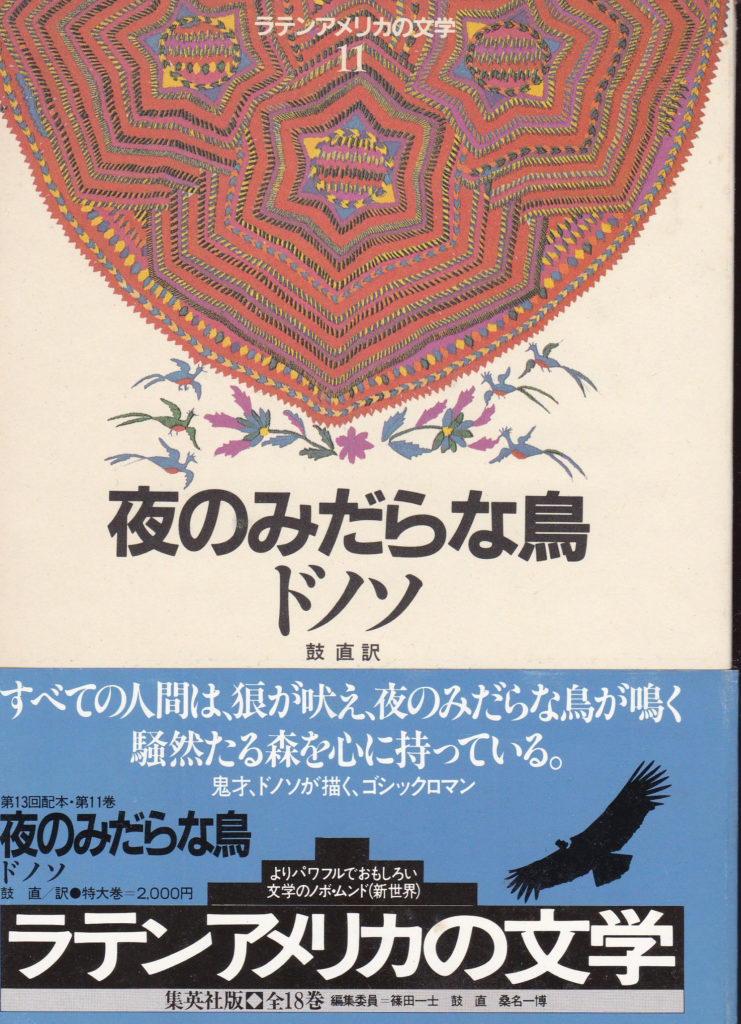

集英社(全集・ラテンアメリカの文学全第11巻) 463ページ

翻訳:鼓直 第1刷:1984年7月15日

原著発行:1970年 邦訳初版発行:1976年(全集・世界の文学第29巻)

1984年、集英社から発行された全集〈ラテンアメリカの文学〉第11巻。

著者ホセ・ドノソはチリを代表する作家であり、コロンビアのガブリエル・ガルシア=マルケス、ペルーのマリオ・バルガス=ジョサ、アルゼンチンのホルヘ・ルイス・ボルヘスなどと並んで、ラテンアメリカ文学のブームを担った巨頭のひとりである。

本書はフリオ・コルタサル の『石蹴り遊び』(1963年)と同様、全集の1冊として定期刊行され、学生時代に大学の生協で購入していながら、通読できないままにしていた一冊。

ちなみに、訳者の鼓直はマルケスの『百年の孤独』(1965年)、ボルヘスの『伝奇集』(1944年)などを翻訳したラテンアメリカ文学研究の第一人者で、本書の出版当時は我が母校・法政大学の教授だった。

正直なところ、これまでに読んだラテンアメリカ文学の中で、本作は最も感情移入しづらく、作品世界に没入することが困難な長編だった。

映画に例えると、悪夢のようなイメージのコラージュを約3時間、延々と見せつけられるデヴィッド・リンチの大作『インランド・エンパイア』(2006年)を彷彿とさせる。

舞台はサンチアゴと思しき街のエンカルナシオン修道院で、ここでシスター・ベニータに仕えるウンベルト・ペニャローサという人物が主人公。

修道院で長年働いていた女中ブリヒダが亡くなり、礼拝堂で行われた彼女の葬儀を「おれ」ペニャローサが語るところから物語は始まる。

シュルレアリスムや不条理文学に慣れていない読者は、なかなかこの手法についていけないかもしれない。

それでも、ペニャローサがかつてはチリ政界の大立者だった上院議員ドン・ヘロニモ・デ・アスコイティアの秘書で、そのヘロニモが畸形の息子「ボーイ」を抱えていたとわかるところから、だんだん、ズルズルと作品世界へと引き込まれていく。

ヘロニモは畸形の息子に自分が〝まとも〟であると思い込ませるため、外界から隔絶された邸宅リンコナーダを建設し、やはり畸形の医師クリスティナ・アスーラ博士をお抱え医師として雇う。

さらに、リンコナーダの管理人に命じたペニャローサに、国中から様々な畸形児をかき集め、ボーイの周りに侍らせておくように命令。

畸形の度合いがひどい人間から順に1級、2級、3級、4級と選別し、よりランクの高い者をボーイの近くで仕えさせる、というこのイメージがまことに凄まじい。

ペニャローサは健常な臓器をボーイに移植させられることになり、アスーラ博士に身体中を切り刻まれ、肉体の8割を失ってしまう。

幕切れ近く、五体不満足なペニャローサは、畸形児たちに寄ってたかって麻布の袋に突っ込まれ、死の淵に追い込まれる。

この主人公の姿が、序盤で示された「インブンチェ」、目、口、尻、性器と全身のあらゆる部分を縫い塞がれ、袋に突っ込まれたインディオの娘のイメージと重なって、この幻想的な小説はひとつの連環を閉じる。

この物語で描かれる重要なテーマのひとつは、執筆当時のチリ社会における男と女、親と子、支配する側とされる側との断層だと思う。

それは健常者と畸形児たちとの差異と同様、絶望的なまでに分断され、最後まで決して近づきも交わりもしない。

難解でこそないが、相当に奇怪な作品ではあった。

これほどフリークスと老婆が大量に登場し、セックス描写まで書き込まれ、世界的名作とされている文学作品はほかに類例がないのではないか。

1970年の出版当時は、スペインの映画監督ルイス・ブニュエルが本作を絶賛。

画家サルバトール・ダリと親交を持ち、シュルレアリスムの巨匠として知られるこの天才映像作家が本書の映画化権を熱望した、というエピソードからも、本作がいかに特異な小説かがわかるだろう。

約440ページ、邦訳版で原稿用紙約1250枚にも達するこの大長編を通読するしんどさは並大抵ではなかった。

たとえラテンアメリカ文学のファンでも、マルケスやジョサの作品を読むようにはいかないよ、と最後に付け加えておく。

😳🤓😱😖

2020読書目録

面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 癒された😌 怖かった😱 考えさせられた🤔 腹が立った😠 ほっこりした☺️ しんどかった😖 勉強になった🤓 ガッカリした😞

※は再読、及び旧サイトからのレビュー再録

4『石蹴り遊び』フリオ・コルタサル著、土岐恒二訳(1984年/集英社)😁🤓🤔😖

3『らふ』森下くるみ(2010年/青志社)🤔☺️

2『最期のキス』古尾谷登志江(2004年/講談社)😢😳

1『黙示録 映画プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』奥山和由、春日太一(2019年/文藝春秋)😆😳🤔