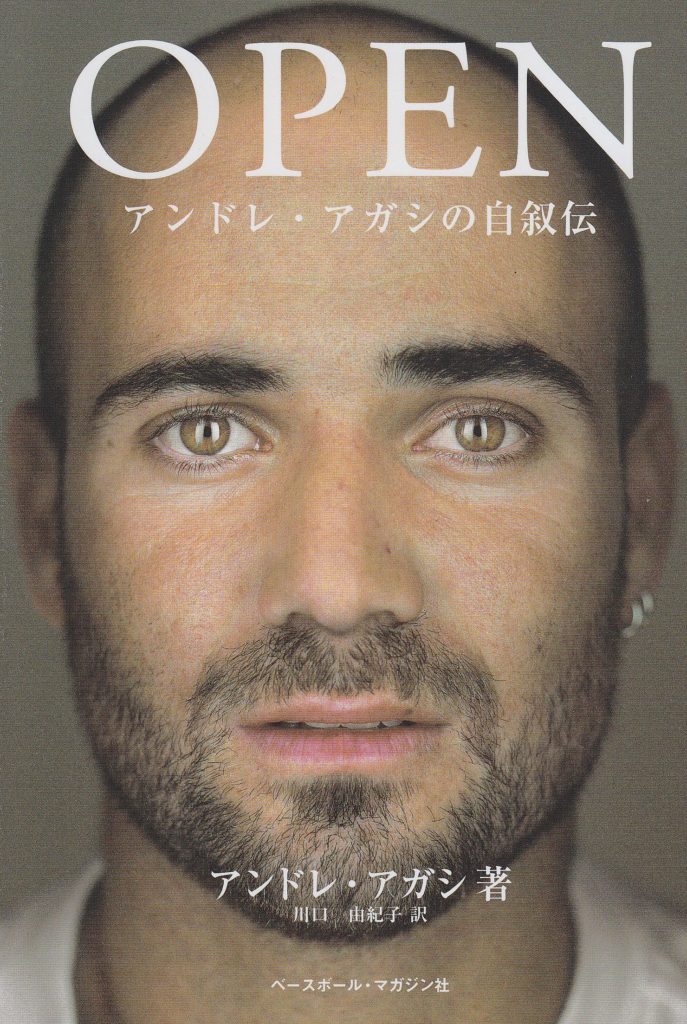

男子テニスの4大大会で通算8勝、史上唯一のスーパースラムを達成したレジェンド、アンドレ・アガシが自らの半生を語り明かした自叙伝。

恐らく、これほどアスリートの意識の流れを率直に、赤裸々に、事細かく綴ったバイオグラフィーはほかにないのではないだろうか。

本書は2006年、全米オープン2回戦に出場するため、フォーシーズンズ・ホテルの寝室でアガシが目を覚ますところから始まる。

すでに36歳で、背中や股関節をはじめ、全身に様々な故障を抱えていたアガシは、ベッドに長時間横たわることができず、ベッドと床の2回に分けて睡眠を取らなければならない状態にあった。

身体のあちこちの関節、筋肉、神経が様々に異なった悲鳴をあげ、それぞれに異なった注文を脳に出し、アガシの肉体をバラバラに引き裂こうとする。

アガシの脳はそうした身体の中の声を聞き分け、調整し、折り合いをつけ、戦いに向かわなければならない。

翻訳とはいえ、アスリートの意識を自らこのように分析し、しかも文学的表現にまで昇華して見せた文章を読んだのは初めてだ。

では、アガシはどのようにして、自分の意識をこれほど微細に分析し、コントロールする術を身につけたのだろうか、と読者を思わせるところから、本書は本筋へと入っていく。

アガシの父親はイラン人で、自分はボクシングをやっていたが、アメリカに移民してラスベガスに居を構えるとともに、アガシに対してテニスの特訓を開始。

自宅の隣にアガシ専用のコートを作り、「ドラゴン」というサーブマシンまで自分で組み立て、アガシをプロ選手に育てるべく、徹底的に鍛え上げた。

この過程で、アガシはテニスを自分に課せられた「仕事」と認識する半面、スポーツとしてのテニスはすっかり嫌いになってしまう。

若くして台頭し、しょっちゅうマスコミの取材を受けるようになると、あたかもテニスを愛しているかのように答えてはいたが、内心では「ずっと嫌いだった」と本書で語っている。

「仕事」だと割り切っていればこそ、試合や練習に臨む自分の意識をここまで冷徹に分析し、まるで第三者のように語ることができるのだろうか。

そんなアガシも、最初の彼女に別れを切り出されたときは車の中で号泣し、怒りの感情を爆発させてこれまで獲得したトロフィーの数々を叩き壊している。

ブルック・シールズとの婚約期間中、141位までランキングを落とした時期は、当時のマネージャーに誘惑されてコカインにも手を出した。

そこから這い上がり、1999年の全仏、全米、2000年と01年の全豪で優勝するまでに復活するくだりが、本書の最大の読みどころである。

非常にわかりやすく、読み応えのある文章はアガシの友人、ピューリッツァー賞作家J・R・モーリンジャーが書いている。

アスリートの自叙伝が文学作品と言っていいほどの完成度に達した稀有な作品であり、テニスに関心のある人にも無い人にも、ぜひ御一読をお勧めしたい。

2019読書目録

4『桜の園・三人姉妹』アントン・チェーホフ著、神西清訳(初出1900年〜/新潮文庫)

3『かもめ・ワーニャ伯父さん』アントン・チェーホフ著、神西清訳(初出1895年~/新潮社)

2『恋しくて』村上春樹編訳(2016年/中公文庫)

1『月曜日は最悪だとみんなは言うけれど』村上春樹編訳(2006年/中央公論新社)