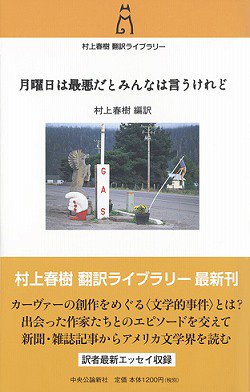

定価:1200円=税別

中央公論新社が発行した〈村上春樹翻訳ライブラリー〉の1冊として上梓されたアンソロジー。

編訳者・村上氏の好む珠玉の短編小説より、そうした作品を書き続けた作家に関する記事、作家自身によるエッセイを中心に編まれている。

私が現代アメリカ文学の短編作家で一番好きなのはリチャード・フォードで、本書もフォードの作品『グッド・レイモンド』が収められているので購入した。

フォードが寡作な上に翻訳も極めて少ないため、こうしてあちこちに掲載されている作品を拾って読むしかないのである(これは『スポーツライター』の項でも書いた通り)。

ところが、実際に読んでみると、これは小説ではなくエッセイであり、やはりアメリカ文学の重鎮的存在、かつフォードの親友でもあったレイモンド・カーヴァーの思い出を綴ったものだった。

では、だから面白くなかったかというと、そんなことはなく、むしろこれまで窺い知れなかったフォードの本音や内面が垣間見えて興味深かった。

これは、村上氏による解説、及び作品の配列の妙に負うところが大きい。

何しろ、表紙をめくった途端、いきなり目に飛び込んでくるのは『誰がレイモンド・カーヴァーの小説を書いたのか?』という夕刊紙の見出しを思わせる実に刺激的なタイトル。

D・T・マックスというライターが1998年、ニューヨーク・タイムズ・サンデー・マガジンに寄稿したこの記事は、カーヴァーの代表作の数々が編集者ゴードン・リッシュとの共作、あるいはそれ以上にリッシュの作品と呼んでもいいものだったと〝暴露〟されている。

それだけでも十分衝撃的なのに、後期の代表作とされる『大聖堂』が妻の作家兼詩人テス・ギャラガーのネタと構想を〝パクっている〟とまで指摘されているのだ。

フォードの『グッド・レイモンド』はその直後、主としてカーヴァーを擁護するために書かれたエッセイで、D・T・マックスの記事にはほとんど言及せず、カーヴァーとの個人的思い出を綴り、作家的資質を称揚しようと腐心している。

しかし、当然のことながら行間には苦渋が滲み、奥歯に物の挟まったような表現も散見できて、しかも日本の原稿用紙にして約80枚もあり、いささかダラダラと長い。

短編小説においてフォードが見せるクールな切れ味、ビターな味わいとは程遠く、出来のいいエッセイとも思えない。

が、そのぶん、この作家が内心に抱えた苦渋や葛藤がひしひしと伝わってくるような気がする。

ティム・オブライエン『私の中のヴェトナム』、ジョン・ポール・ニューポートの『ジョン・アーヴィングの世界(改訂版)も非常に面白い。

アーヴィングがオリヴァー・ストーンをこき下ろしているくだりには思わず吹き出してしまいました。